中学受験を検討するタイミングと判断基準

「周りが動き出している気がする」「うちはいつから始めるのが正解?」――中学受験を意識し始めたご家庭が最初にぶつかるのは、スタートのタイミングと判断の基準です。

早ければ安心という単純な話ではなく、遅いから無理というわけでもありません。大切なのは、子ども・家庭・地域環境の三点をそろえて見極めることです。

この記事の要点

- 学年別に異なる「始めどき」と準備内容がわかる

- 子どもの性格・学習習慣・家庭環境から受験適性を見極める

- 費用・時間・親の関わり方を現実的に試算する方法がわかる

- 迷いがちな局面を回避するチェックリストと1か月ロードマップ付き

まず押さえたい前提:正解は一つではない

中学受験は地域差・学校差が大きく、家庭ごとに条件も異なります。したがって「この学年から必ず始めるべき」という普遍的正解はありません。

重要なのは、子どもの現在地(学力・習慣・気質)と家庭の資源(時間・費用・情報)を丁寧に棚卸しし、無理のない設計を選ぶことです。

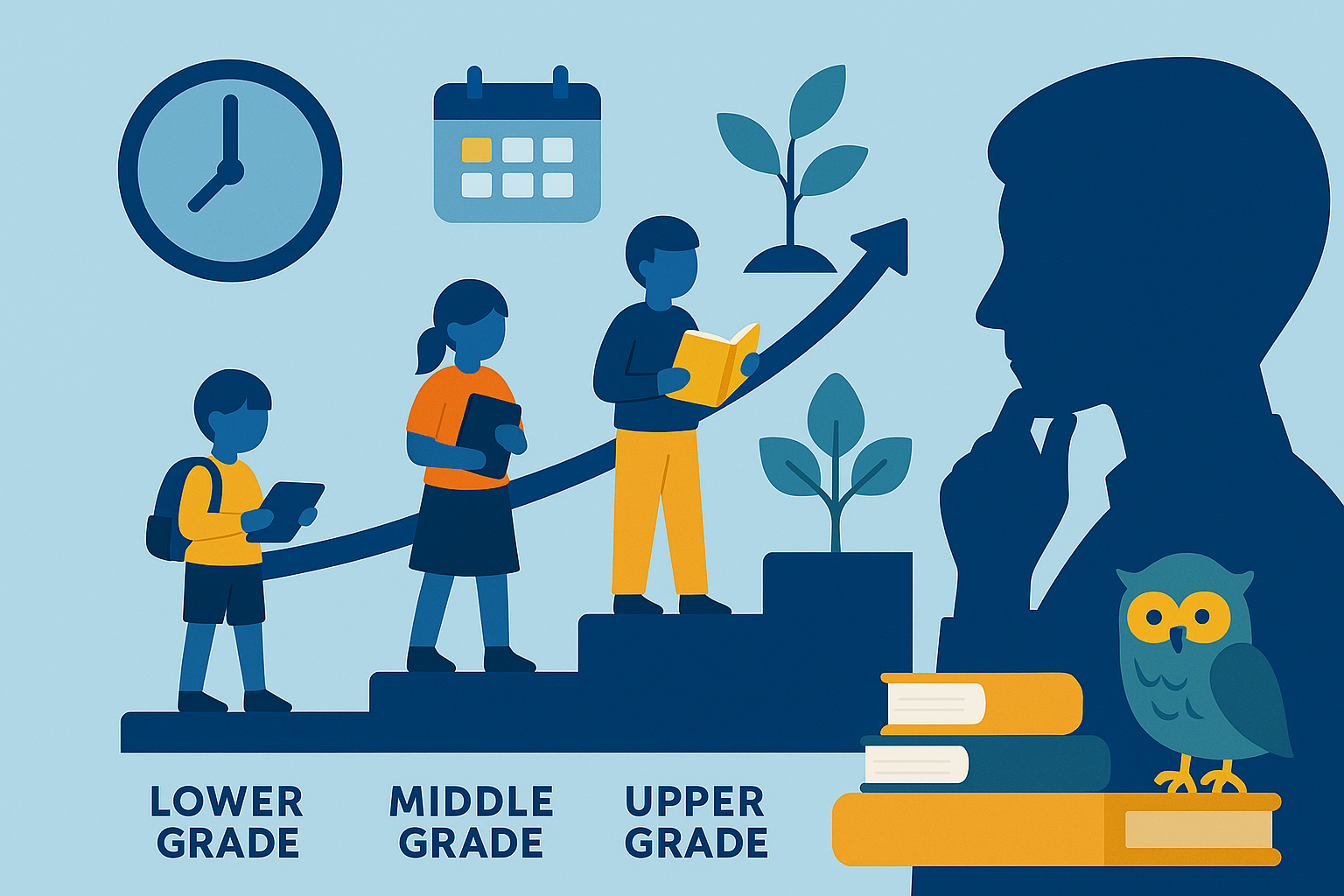

学年別:検討のタイミングと準備の中身

低学年(小1〜小3):土台づくり期 ― 「勉強=楽しい」を育てる

受験問題に手を出す時期ではありません。ここで育てたいのは、生活リズム・読書習慣・基礎計算・好奇心の4点です。

- 毎日10〜15分の音読と計算(反復の心地よさを体験させる)

- 図鑑・科学館・自然観察で「なぜ?」を増やす

- 親子で調べる・話す・まとめる(ノート1ページでOK)

- できたら即フィードバック(スタンプ・ハイタッチなど)

今週できる一歩: リビングに「読書かご」と「1日1ページノート」を置き、寝る前5分だけ運用開始。

中学年(小4):本格開始の標準点 ― リズムと量の最適化

多くの大手塾がカリキュラムを始める学年です。

学習時間目安:平日60〜90分、休日120〜180分。教材の難度よりも、「回す仕組み」の確立がカギになります。

- 週の見取り図(国・算・理・社の分散、復習優先)

- ミス直し専用ノートを作る(同じ誤りを可視化)

- ミニ模試や確認テストで立ち位置を把握

- 親は丸つけ役より「進捗と体調の管理者」に回る

今週できる一歩: ホワイトボードに「今週の3点目標」を子どもと一緒に書く(例:計算ドリル5枚/理科の語句20個/本1冊)。

高学年(小5〜小6):ギアアップ期 ― 選択と集中

小5で内容が一段難しくなり、小6は過去問と志望校対策が中心に。

学習時間目安:平日90〜150分、休日180〜300分。疲労管理とメンタルケアが成果を左右します。

- 過去問は「分析→類題演習→再挑戦」の三段運用

- 判定偏差値は「科目別の伸び代」を見る指標として活用

- 睡眠・朝食・軽運動をルーティン化(学力の下支え)

- 親は「励ましの言語化」と「予定の渋滞解消」に専念

今週できる一歩: 「朝15分・夜15分」の短時間ゾーンを固定し、翌日のToDoを付箋3枚で寝る前に可視化。

判断基準① 子どもの適性(認知・情意・体力・生活)

| 観点 | 見るポイント | サイン | 対応のコツ |

|---|---|---|---|

| 認知面 | 語彙・計算・図形認識 | 音読が滑らか/計算の取り組みが速い | 毎日小刻みに反復、ミスは分類して潰す |

| 情意面 | 粘り強さ・達成志向 | 「もう1問やる!」が自発的に出る | 達成の見える化(シール・グラフ)で動機を強化 |

| 体力面 | 睡眠・姿勢・疲労回復 | 寝起きが良い/長時間の机上が苦でない | 学習ブロックは25分+5分休憩で刻む |

| 生活面 | 時間感覚・自己管理 | 時計を見て行動できる | タイマーとToDo3件運用で自律の芽を育てる |

判断基準② 学習習慣(量より仕組み)

- 毎日30〜60分の「固定枠」を守れるか

- 「わからない」を放置せず、翌日までに一度触れ直せているか

- 宿題は量でなく「締切順」に並べ替えられているか

これらが回っているなら、本格的な受験準備に入っても失速しにくい状態です。未整備なら、まずは朝学習10分+夜の復習10分から週間化します。

判断基準③ 家庭の教育方針(合意の質)

方針の不一致は、学年が上がるほど摩擦を生みます。

次の問いを家族会議で共有しておきましょう。

- なぜ中学受験なのか?(学習環境/進路設計/通学距離など)

- どの価値を優先するか?(学びの質/費用対効果/生活リズム)

- 誰が何を担うか?(送迎・連絡・体調管理・感情面のサポート)

会話テンプレ

- 親:「あなたが楽しいと感じる教科は?それが増える学校ってどんなイメージ?」

- 子:「理科の実験が多いところがいい」

- 親:「実験が多い学校を3つ調べて、週末に一緒に比べてみよう」

判断基準④ 経済と時間のリアル(3シナリオ試算)

| シナリオ | 費用感 | 親の負担時間/週 | 向く家庭 |

|---|---|---|---|

| 塾中心 | 年100〜150万円 | 送迎・連絡等3〜5h | 情報と管理を塾に委ねたい |

| 家庭中心+通信 | 年20〜30万円 | 伴走8〜12h | 時間確保と設計に自信あり |

| ハイブリッド(AI+オンライン+週1塾) | 年50〜100万円 | 伴走4〜8h | 費用と柔軟性のバランス重視 |

費用は年だけでなく季節講習・模試・交通費を含めて見積もるとブレにくくなります。

よくある迷いQ&A(判断を曇らせる盲点)

Q. 低学年から塾に入れた方が有利?

A. 有利なのは「塾に通ったこと」ではなく「習慣が早期に整ったこと」。塾に頼らずとも、家庭で習慣化できれば同等以上に伸びます。

Q. 小5からでは遅い?

A. 基礎があれば間に合います。得点寄与の大きい単元を優先し、過去問の出題傾向に寄せて短期集中が肝要です。

Q. 習い事は全部やめるべき?

A. 即断でゼロにする必要はありません。週1の運動は集中力と睡眠の質に寄与。直前期に絞る段階的整理が合理的です。

Q. 親が教えるとケンカになる…

A. 役割を分けましょう。親=応援・進捗の可視化、解説=動画やオンライン指導へ委譲すると摩擦が減ります。

ケーススタディ(3家庭の分岐点)

A家(小3開始・ハイブリッド): 家庭で朝学習10分を定着→小4で週1塾+AIドリル。

親は丸つけをやめ、成果の記録と声かけに集中。負担分散で小5以降も失速せず。

B家(小5開始・短期集中): 語彙・計算の土台があったため、算数を重点強化。

過去問は「分析→類題→再挑戦」を2周で戦える型を獲得。

C家(塾任せで迷走): 宿題消化に追われ、理解の穴が放置。

ミス直しノートと週1の親子ふりかえりを導入して持ち直し。

失敗パターンと回避策

よくある落とし穴

- 学年だけを見て「一律の正解」で走り出す

- 家庭の合意形成が曖昧なままスケジュールだけ詰める

- 模試偏差値を「人格評価」のように扱う

- 復習より新規インプットを優先して「穴」が拡大

回避のチェック

- 週に1度、5分でOKの「家族ミーティング」を固定化

- 学習は「新規6:復習4」を基本比率に(直前期は逆転も)

- 偏差値は科目別・単元別の伸び代を見る指標として使う

- 疲労兆候(眠気・頭痛・無表情)が出たら即休息へ

1か月ロードマップ:迷いを行動に変える

| 週 | やること | 成果物 |

|---|---|---|

| 第1週 | 家庭の方針と役割分担を15分で宣言 | ホワイトボードの「家族合意」 |

| 第2週 | 平日15分×2の固定枠を試運転/ミス直しノート作成 | 1週間分の学習ログ |

| 第3週 | 確認テストかミニ模試で現状を測る | 単元別の優先順位リスト |

| 第4週 | 次の1か月の配分計画(新規6:復習4)を組む | 週次スケジュール表 |

迷ったときに立ち返る3つの質問

- いま大切にしたい価値は何か?(健康・余白・到達点のどれを優先)

- 3か月後に何が変わっていれば成功と言えるか?(習慣・理解度・自己管理)

- 今日いちばん小さな一歩は何か?(5分でできる行動に分解)

まとめ:タイミングは「外」ではなく「内」を見て決める

中学受験の始めどきは、地域や周囲の空気ではなく、子どもの現在地と家庭の準備度で決めるのが最も再現性の高い方法です。

低学年は土台づくり、中学年はリズムづくり、高学年は選択と集中。どの入口からでも、習慣・合意・回し方が整っていれば前へ進めます。

- 土台(睡眠・読書・計算・好奇心)を先に整える

- 家族合意と役割分担を可視化する

- 学習は「回す仕組み」を作り、復習をサボらない

- 費用と時間は現実的に試算し、無理をしない

- 迷ったら1か月ロードマップで小さく試す

最適なタイミングは家庭ごとに違います。

だからこそ、今日できる最小の一歩から整え、「納得して選ぶ受験」へ舵を切っていきましょう。